알림센터

- 하지않아도 되는일을 하는이유

- [자원봉사활동수기 | 201702ㅣ글 한승아님ㅣ그림 임성은님] 하지않아도 되는일을 하는이유

사실 따지고 보면 내가 그 자리에 있는 것 자체가 우스꽝스러운 일이었다.

내 일자리 하나도 못 찾고 있으면서 노인 일자리 상담사라고 턱 하니 자리 하나를 차지하고 있는 꼴이라니.

취업준비생인 내가 누군가의 취업을 상담한다는 게 애당초 코미디 같은 일이었다.

‘하던 대로 애들이나 보살필 걸 왜 주제 넘는 봉사활동을 신청했는지’

저 멀리서 커다란 후회가 몰려왔지만 어쩌겠는가.

이미 저지른 일인 것을.

나는 마치 무자격으로 불법시술을 하는 의사가 된 기분으로, 어머니들께 ‘은빛보듬이·사랑나누미’ 일자리 사업을 더듬더듬 설명하기 시작했다.

반세기가 넘는 나이차였지만 우리는 그래도 통하는 것이 제법 많았다. 같은 취업준비생 처지여서 그런지 모종의 공감대가 있었다.

내가 이력서를 쓰기 위해 학력을 여쭈어 보면 ‘그때는 먹고 사는 게 급해서…’라며 말을 줄이시는데, 그 모습이 꼭 ‘아르바이트 하느라 학점에 신경을 못써서…’라며 한없이 작아지는 내 모습 같았다.

그 뿐만이 아니었다. 어머니들도 취업을 위해선 숱한 질문 공세를 막아내야 했다.

독거인지 노인부부인지, 기초연금은 받는지, 청소나 설거지를 하실 정도의 신체능력은 되는지.

민감한 질문이 한 두 개가 아니었다. 높디 높은 취업 문턱은 꼭 내 앞에만 놓여있는 게 아니었다.

남에게 치부를 보이는 게 어떤 기분인지 그 누구보다 잘 아는 나였다.

어색한 분위기를 풀기위해 나는 ‘아직도 계란 값이 비싸다’며 화제를 돌렸다.

어머니들은 그제야 자신 있는 목소리로 ‘계란뿐이냐, 무 하나도 2천원이 넘는다’며 한바탕 속 시원하게 세상 이야기를 풀고 가셨다.

그리곤 이야기를 들어주는 사람이 너무 오랜만이라 신이 났나 보더라며, 주책없게 오래 앉아있다 간다며 미안해하셨다.

속없는 늙은이 말을 들어주는 것만으로도 큰 힘이 된다며 고맙다는 말도 잊지 않으셨다.

하지만 힘을 얻은 것은 오히려 내 쪽이었다.

천 번을 흔들려야 어른이 된다는 서점가의 그 베스트셀러보다, ‘헬조선’을 욕하며 동기들과 마시는 술 한 잔보다 어머니의 한마디가 내게 더 큰 위로가 됐다.

‘얘기를 들어주는 사람이 있어 좋다’는 어머니의 그 말은 내 존재 가치를 확인시켜주기에 충분했다.

나는 이제 ‘왜 굳이 쓸데없이 봉사를 하느냐’,

‘그 시간에 자격증 공부나 하라’는 친구들의 비아냥거림도 웃어넘길 수 있다.

하지 않아도 되는 것을 할 때, 인간의 삶이 얼마나 존엄해지는지 깨달았으니까.

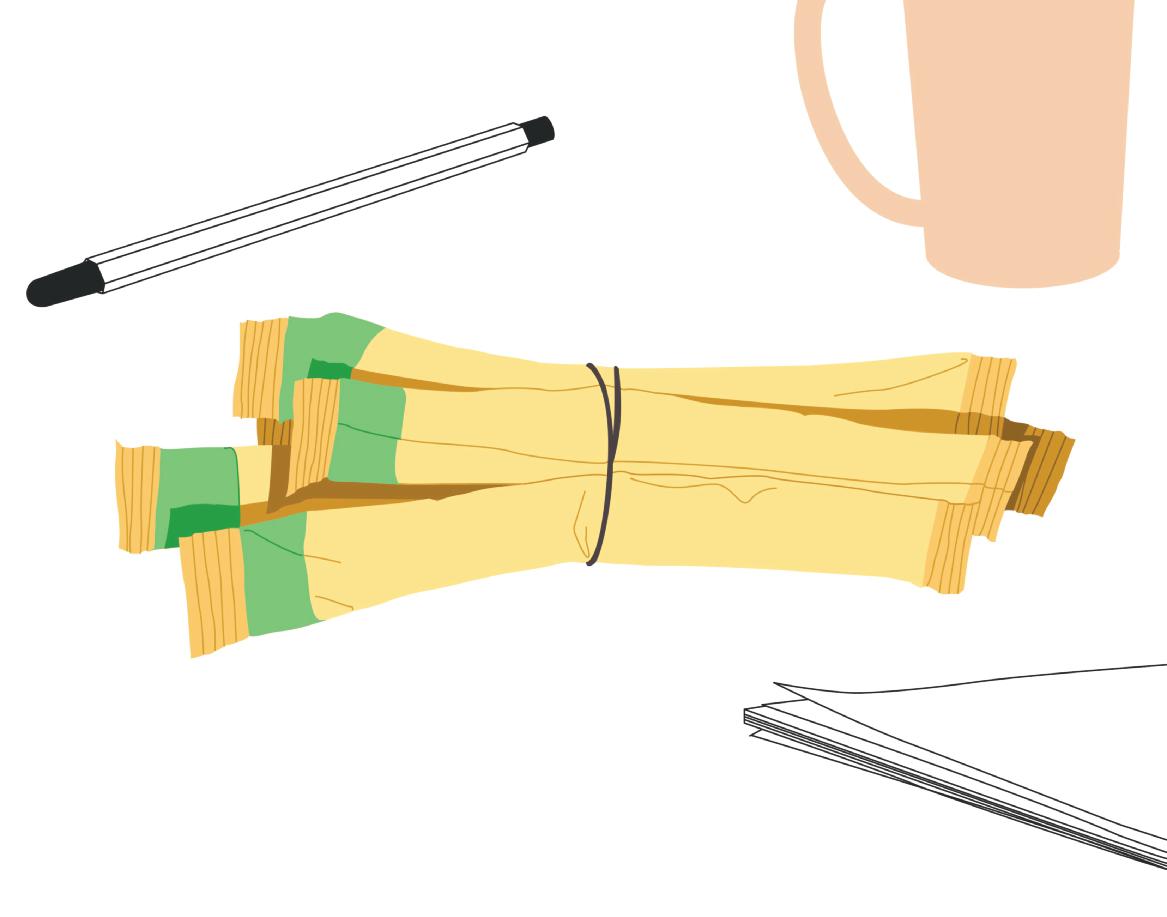

지금도 내 책상 한편에는 그날을 떠올리게 하는 물건이 자리하고 있다.

상담을 받고 나가시던 한 어머니가 고맙다며 챙겨주신 선물이다.

노란 믹스커피 봉투 수십 개를 고무줄로 칭칭 감은, 내 눈에는 세상에서 가장 아름다운 꽃다발이다.

어머니가 주신 따뜻한 커피 한 잔을 마시며 나는 오늘도 열심히 무언가를 찾으러 다닌다.

굳이 하지 않아도 되는 일, 내가 존엄해질 수 있는 일들을 말이다.