알림센터

- 너에게 주고 싶은 세상은 말이야

- [사회복지종사자수기 | 201807ㅣ글윤송희님ㅣ그림조혜원님]

“선생님, 여기 임대아파트에서 이제까지 대학 간 사람 어떤 형 한 명밖에 없대요.”

사회복지사가 된 지 채 몇 년 되지 않았을 무렵, 저소득층 아이들의 방과 후 학습을 담당했을 때 들었던 말이다.

대학을 가면 재밌고 넓은 세상으로 갈 수 있다고 아이들의 공부를 다독이던 내게 한 아이가 불만스레 말했다.

자신이 사는 아파트에 대학을 간 사람은 단 한 명뿐이며 자신이 대학에 갈 가능성은 매우 적으니 공부가 필요 없다는 것이었다.

아이들은 장난스럽게 말하거나, 귀찮은 듯 뚱하게 받아쳐 버리곤 했다.

사춘기 시절에 할 법한 농담이거니 넘어가 버릴 법도 하건만, 아직 잊히지 않고 마음 한구석에 있는 이유는 아이들은 이미 이분화 되어버린 세상을 이미 알고 있었다는 사실 때문이었을 것이다.

자신들이 우등생과 열등생, 임대아파트에 사는 아이와 일반 아파트에 사는 아이로 나눈 세상 속에 살고 있다는 것을 말이다.

하고 싶은 것, 갖고 싶은 것을 무의미하게 만드는 가난에 그곳의 아이들은 10대의 나이에 고등학교 졸업과 돈을 버는 것에 시선을 두고 있을 뿐이었다.

그곳 아이들의 꿈에 대한 씁쓸한 기억을 채 지우지 못한 채, 다른 복지관으로 직장을 옮겼고, 2013년 겨울 한 여학생을 만났다.

중학교 사회복지사 선생님을 통해 만난 그 아이는 모범적인 생활을 하는 3학년 학생이었다.

아픈 어머니와 동생과 함께 살고 있던 그 아이는 경제적 지원을 요청하였고 그렇게 나는 아이와 아이의 어머니를 만나 뵈었다.

“아이를 예술고에 보내고 싶어요. 그림을 그리고 싶어 하는데 형편이 안 되서 못하고 있어요.”

어렸을 적부터 미술에 소질을 보이던 아이에게 경제적으로 뒷받침을 해주지 못하여 미안하다는 어머니와 이러한 상황을 안타까워한 학교 미술 선생님, 그리고 그림이 좋아 디자이너를 계속 꿈꾸던 아이는 미대를 갈 방법을 찾아보았으나 쉽지 않았다고 했다.

개인과외나 미술학원에 다니려면 다달이 30만 원에 가까운 학원비가 들었고, 결국 아무것도 하지 못하고 중학교 3년을 보내버렸던 것이다.

마침 그 해 나는 가정형편이 어려운 아이들을 대학에 보내기 위한 ‘일사천리 일사학번’이라는 대학진학을 위한 멘토링 프로그램을 진행하고 있었다.

하지만 과정상 많은 어려움에 부딪혔다. 중도학업 포기, 가정문제 등 대학에 가기까지 난항에 참여 학생 3명 중 단 한 명만을 보낼 수 있었다.

복지관에서 들던 무기력한 말들이 아닌 대학에 가고 싶다는 중학생 아이의 말이 참으로 오랜만이었고 반가웠다. 하지만 반가워만 할 수는 없었다.

대학에 가고 싶다는 아이의 말이 내게 단순히 먹고사는 문제가 아니라 저의 꿈을 위해 함께 가주셔야겠어요.”라는 말로 들려와 나의 잊었던 꿈에 자극이 되었기 때문이다. 그 아이의 꿈이 곧 나의 오랜 꿈이었다.

달동네의 역사를 가진 봉천동, 이 봉천동 마을의 아이들이 보통의 아이들처럼 교육을 받고, 원하는 대학을 나와 하고 싶은 일을 하고, 행복한 가정을 이루었으면 하는 꿈, 빈곤의 대물림을 끊고 싶은 나의 사회복지사로서의 꿈을 다시 뛰게 하였다.

이후로 그 아이를 돕기 위한 노력이 시작되었다.

청소년 장학금과, 어머니의 수급비 일부, 미술 학원 원장님의 학원비 감면으로 아이는 미대 입시를 시작 할 수 있었다.

물론 한 번에 다 해결된 것은 아니었다. 중3이었던 학생이 고등학생이 되고 대학에 입학할 때까지의 비용이 장학금 하나로는 충당되지 않았기 때문에 끊임없이 또 다른 장학금을 찾아 다녀야 했다.

그러나 아이와 어머니 그리고 나는 포기하지 않고 끈질기게 방법을 찾아나갔다.

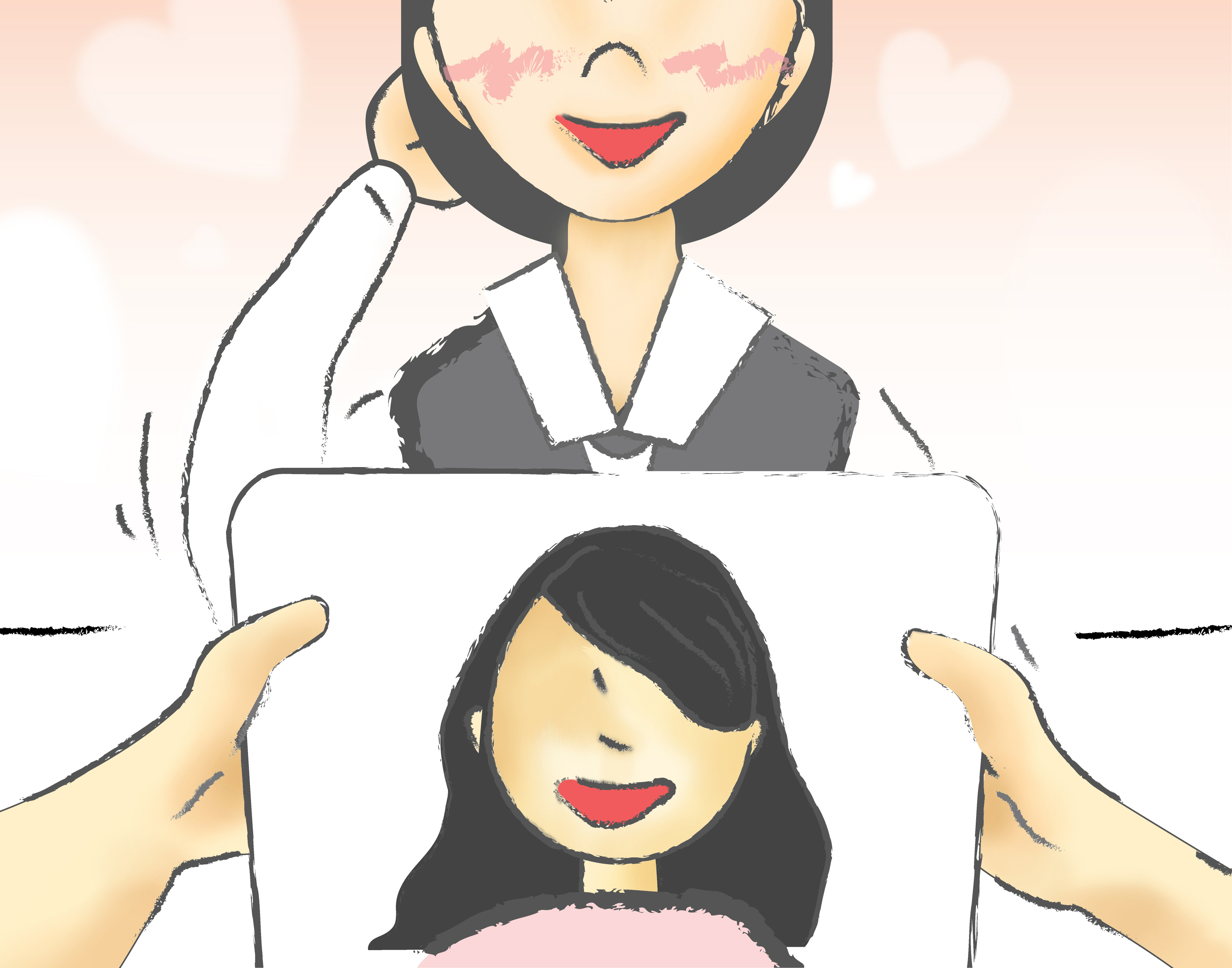

어느 날 고3이 되어 수능을 바삐 준비하던 아이가 어머니와 함께 무언가를 들고 복지관에 찾아 왔다.

나를 그린 초상화 액자였다.

언젠가 휴대폰으로 찍었던 사진을 보고 그린 것이라고 했다.

어머니는 혹여 내 마음에 들지 않을까 걱정하는 눈치였지만 내 눈앞에는 천재 아이가 그린 게 아닐까 생각이 드는 그림에 온 몸에 에너지가 생겨났다. 많은 사람들을 도우며 많은 에너지를 써 바닥을 보이고 있던 내게 아이가 준 그림은 10년 치의 에너지가 되었다.

수시에서 안타깝게 낙방을 했던 아이는 수능을 치루고 정시에서 두 대학에 합격했다는 소식을 들고 나를 찾아왔다.

어느 대학을 갈지 함께 고민하기 위해 찾아 온 그 아이에게 나는 어느 대학을 가든 대학 이후의 생활이 더 중요하고 스스로 앞으로의 인생을 책임질 수 있어야 한다고 말을 했다. 며칠 동안 행복한 고민을 했을 아이는 자신이 선택한 대학의 입학식에 다녀와 행복한 표정으로 나를 찾아왔다.

20대다운 모습이었다. 뭘 해도 좋을 나이에 딱 맞는 모습이었다.

중학교 3년부터 고3까지의 미대 입학을 위한 노력이 결실을 맺는 순간이었다.

아이를 도왔던 내 목표는 단순히 학비지원이 아니었다. 젊은 날의 추억을 포기하는 것고 배움과 경험이 쌓일 아름다운 청춘의 시기를 갖게 하는 것으로 무언가 되고 희망을 가졌을 때, ‘가난’이 희망과 꿈을 포기할 이유가 되지 않는다고 알려주고 싶었다.

어려운 상황이 있더라도 이를 이겨내고 마침내는 꿈을 이룰 수 있는 세상에 살고 있다고 보여주고 싶었다.

내가 아이에게 주고 싶은 세상은 그런 세상이다.