알림센터

- 되찾은 마음, 아빠의 사랑

- ['투병 및 간병' 감동 수기 | 202007ㅣ글 신하나님ㅣ그림 김수미님]

37세에 나는 암환자가 되었다. 5살 아이를 가진 젊은 엄마 암환자.

건강검진을 받은 병원에서 암이라는 예상치 못한 말을 들은 나는 한참을 멍하니 선생님만 바라보았다.

나한테는 5살 된 아이가 있는데... 아이를 두고 죽는다는 건가. 내가?' 단지 이 생각뿐이었다.

나는 엄마가 없었다. 내가 어릴 적 엄마 아빠는 매일 싸웠고 결국 둘은 이혼을 하였다. 하루아침에 엄마를 잃은 나는 고작 6살이었고 지금의 내 아이는 이제 겨우 5살이었다.

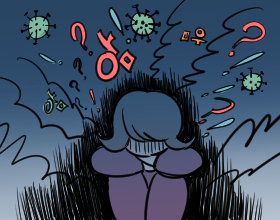

내가 내 아이를 두고 죽을 수도 있다는 공포를, 나는 누구에게도 말할 수 없었다. 살 수 있다는 믿음을 갖고 싶었지만 내게 말해주는 이는 아무도 없었다.

남편은 걱정 한아름 한숨을 쉬어댔고 하나뿐인 언니는 미국에 살고 있었다. 엄마는 6살 이후로 본 적이 없고 아빠는 결코 기댈 수 있는 사람이 아니었다.

금전적으로나 정신적으로나, 부어도 부어도 채울 수 없는 밑 빠진 독. 아빠는 내게 그런 존재였다. 결혼 전 월급의 대부분을 아빠 빚 갚는데 썼던 나는 결혼 후 내 삶을 살기 위해 아빠와 거리를 두기 시작했다.

그리고 어떤 금전적인 일로 인해 연락을 끊어버렸다. 그때는 그것이 홀가분하기만 했다.

그렇게 아빠와 연락을 끊은 지 1년 후. 나는 암환자가 되었다. 그리고 이런 이유로 내 옆에서 나를 안아줄 가족은 아무도 없었다. 나는 모든 두려움을 혼자 견뎌내야 했다.

암 확진 후 정밀검사를 위해 일주일간 입원을 했다. 남편은 아이를 보느라 병원에 오지 못했고 검사를 받고 나면 나는 혼자 결과를 들었다.

암의 전이 여부와 예상 기수를 들으며 어찌나 무섭고 떨리던지. 부모님이 보호자로 계시는 옆 침대의 환자가 너무 부러웠다. 그 환자의 주변엔 보호막이 쳐져있는 듯했고 날아오는 화살을 그의 부모님이 다 막아주는 것 같았다.

‘나도 보호막 갖고 싶다...’ 나는 매일 밤마다 천장을 보며 혼자 중얼거렸다. 이런 마음을 아는지 한국에 들어오지 못하는 언니는 아빠한테 빨리 연락하라며 나를 닦달했고, 내 눈치를 보느라 연락 못하는 아빠가 집에서 혼자 전전긍긍하고 있다고 알려주었다. 하지만 그럼에도 나는 아빠에게 연락하지 않았다. 연락한들 무엇이 달라질까.

한 달 후 나는 수술을 받으러 재입원을 했다. 수술 후에는 거동이 불편하니 보호자가 필요했는데 나에겐 보호자도, 간병인도 없었다. 남편은 출근을 해야 했고 종종 아이도 보러 가야 했다.

간병인은 구해지지 않았고 언니는 가정이 있으니 한국에 들어오지 못했다. 여러 가지 방법을 모색했지만 방법이 없었고 많은 생각 끝에 나는 아빠에게 연락을 했다. 이미 언니에게서 내 소식을 듣고 있던 아빠는 전화를 받자마자 어디냐고, 어디 병원이냐 물었다. 나는 아빠에게 일주일간 내 간병을 해달라고 했다.

밤에는 남편이 있을 테니 낮에는 아빠가 있어달라고. 그렇게 아빠는 내 간병인이 되었다.

수술 당일. 오전 9시가 되기 전 수술방으로 들어간 나는 오후 4시가 넘어 병실로 돌아왔다. 마취가 덜 풀려 정신없이 병실로 옮겨지는 와중에 저 멀리 창문 앞에 서 있는 아빠가 보였다. 입을 굳게 다문 아빠의 표정은 얼핏 경직되어 있었다.

마취 기운에 나는 계속 잠을 자려 했고 남편은 그런 나를 계속 깨웠다. 길지 않은 시간이 흐른 뒤 나는 “너무 아파”라는 말을 했고 창가에 서있던 아빠는 그제야 크게 한숨을 쉬었다. 마치 안도의 한숨 같았다. 그리고는 “아이고. 아픈 걸 느끼니 다행이다! 아빠는 잠깐 바람 좀 쐬고 올게.”하며 병실 밖을 나섰다.

아빠가 나간 후 남편은 내게 말했다. “자기야. 아버님 오늘 내내 커피 한잔밖에 안 드셨어. 그런데 그것도 체하신 것 같더라.”나는 내가 수술 받는 동안 아빠가 한시도 쉬지 못했다는 것을 알았고 여러 가지 복잡한 마음이 들었다.

정신을 온전히 차린 후 남편과 이런저런 얘기를 하고 있으니 아빠가 병실로 들어왔다. 아빠는 내 얼굴을 보더니 이제 좀 살겠냐고 아까는 얼굴이 아주 창백했다며 웃었고 이제 큰 일은 다 끝났다며 안도했다.

그러면서도 이 나이에 딸내미 병시중 들게 생겼다고 불만을 토로했다. 수술 다음 날 새벽 6시.

남편은 병실에서 밤을 새운 뒤 출근 준비를 하고 있었다.

나는 혼자서는 몸을 세울 수도, 누울 수도, 물 한 모금 마실 수도 없었기에 누군가의 도움이 필요했다. 남편이 출근할 시간이 다가오자 나는 초조해졌고 전 날 집으로 돌아간 아빠를 기다리기 시작했다.

아빠한테 전화를 걸어서는 어디냐고, 왜 안 오냐고, 몇 분 후에 올 거냐며 재촉했고 아빠는 그런 내가 놀라웠는지 매우 당황하며 빨리 갈게만 외쳤다.

남편이 출근하기 직전 아빠는 병실에 급하게 들어와서 주섬주섬 주변을 정리한 후 자리에 앉았다. 티브이를 본다거나 잠에 들지도 않았다. 가끔 서서 창밖을 보거나 내 쪽을 보고 앉아있을 뿐이었다.

그러다가 내가

백내장이 온 눈에 안약을 넣어가면서.

수술 후 항생제를 계속 달고 있던 나는 부작용으로 오심이 심했고 물만 마셔도 울렁거렸다.

다음날부터는 병원에서 나오는 밥이며 남편이 사다준 간식은 한 입도 먹지 못했다. 그럴 때마다 남편은 걱정 가득 담긴 화를 냈다. 기껏 수술 잘 견뎌놓고 굶어서 쓰러질 거냐고. 뭐라도 먹고 버텨야 하지 않겠냐고.

하지만 정말 아무것도 못 먹겠는 것을... 아빠는 어느 날부터 병원에 올 때마다 먹을 것을 한 아름 들고 왔다. 김치, 마늘장아찌, 참치, 블루베리, 황도, 으깬 감자, 초콜릿 등등 이걸 왜 들고 왔을까 하는 것까지 다 들고 왔다.

하지만 그런 아빠의 정성 덕분인지 나는 드디어 먹을 수 있는 것을 찾았다. 바로 블루베리. 그 작은 알맹이는 내 구토를 진정시켜 주었고 일주일 넘게 입원해 있는 동안 나의 유일한 식사가 되었다.

아빠는 내가 블루베리를 먹을 수 있을 때에도 매일 다른 것을 들고 왔다. 혹시라도 먹을 수 있지 않을까 하면서. 그렇게 나는 정성 가득한 간병을 받으며 차츰차츰 나아졌다.

아빠의 간호를 받으면서 문득문득 예전 일이 떠올랐다. 여름이면 아빠와 함께 옥상에 올라가 놀았던 날들, 그런 우리를 위해 항상 아이스크림을 사 왔던 아빠.

그리고 가족이 함께 떠났던 한겨울 유성우의 날. 그날 밤 아빠는 무수히 떨어지는 별들을 우리에게 보여주겠다며 차에 태우고는 한참을 달렸다. 그리고 어느 시골길에 차를 세운 후 따뜻한 자동차 보닛에 나를 올려주고는 별들을 실컷 보라고 했다. 나는 아직까지도 그때처럼 많은 별들과 유성우를 본 적이 없다.

나는 몇 년간의 고생에 지쳐 그동안 아빠를 외면하고 미워하며, 행복했던 기억조차 가둬놓고 있었다.

하지만 아빠는 내가 필요할 때엔 항상 내 옆에 있었다는 것을 깨달았다. 지금도 그렇다.

암을 치료한 지 2년이 되었지만 아빠는 아직도 내가 병원에 갈 때마다 시간을 내어 동행한다. 나는 잊고 있었던 아빠의 사랑을 기억하고 서서히 되찾아 가고 있다.