알림센터

- 나는 26명 아기의 엄마입니다

- ['코로나19 위기극복' 체험 수기 | 202108ㅣ글 박은지님ㅣ그림 정민서님]

나는 신생아 중환자실 간호사다. 우리는 가끔 스스로 엄마라고 말한다. 내가 담당 환자라는 말보다는 우리 아기, 나의 아기. 하루 24시간 3교대를 하는 8시간 동안 나는 담당하는 아기의 엄마가 된다.

아기의 곁을 지키며 두 시간마다 체온을 재고, 세 시간마다 수유하며, 울 때마다 달려가 안아주고 잠들 때까지 토닥여주며 어디 불편한 곳은 없는지 눈에 불을 켜고 관찰한다. 아기가 나아 퇴원하여 엄마 품에 안길 때까지는 내가 엄마 역할 대신이라 늘 다짐하며 출근을 한다.

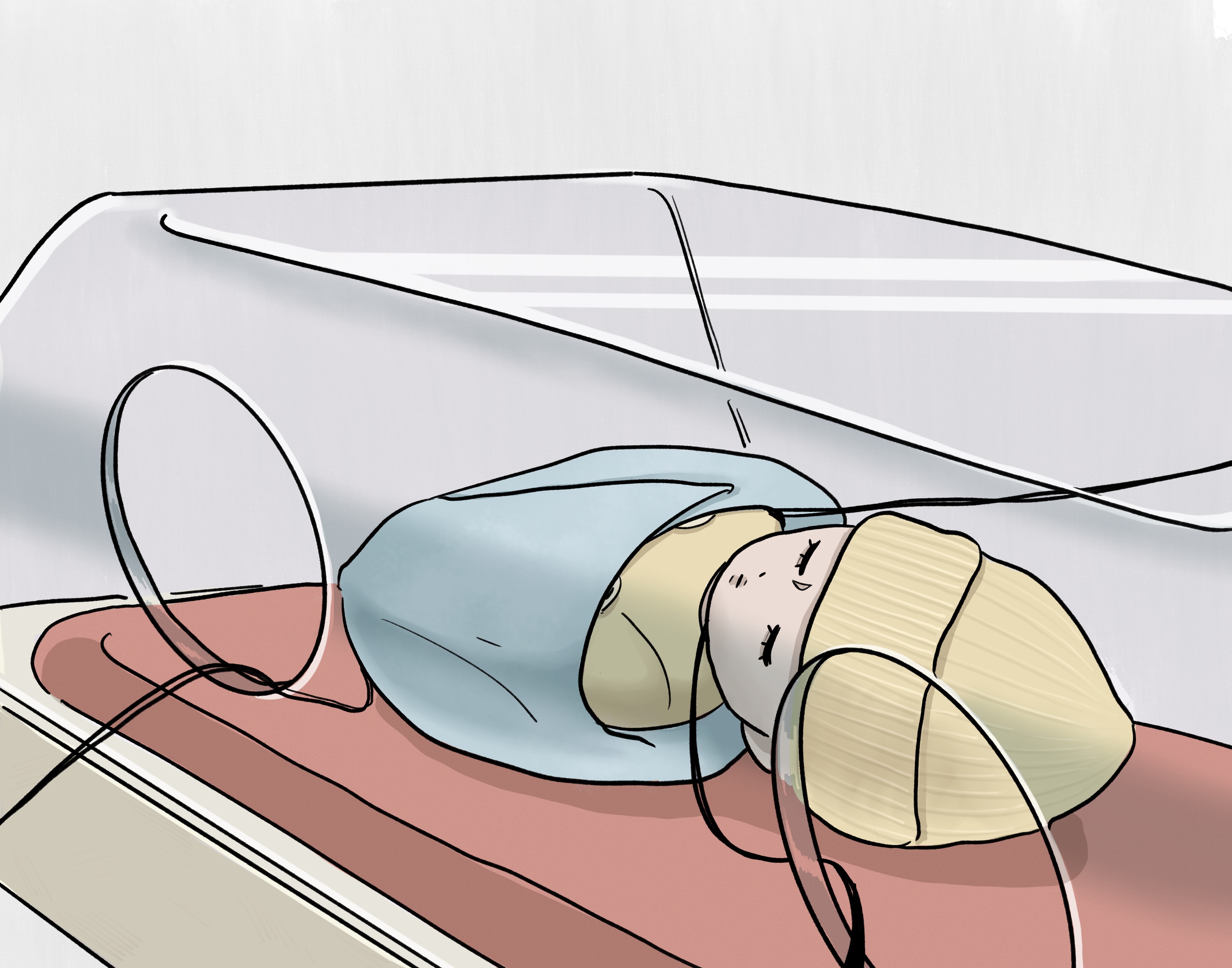

열 달을 채 못 채우고 나오는 아기들은 출생의 기쁨과 탄성을 맞이하기도 전에 부모와 떨어져 인큐베이터에서 치료를 받게 된다. 작고 가느다란 몸 이곳저곳 생명을 유지하기 위한 장치들이 연결되어 있고, 아기의 이상 신호를 알리는 알림음이 아기의 울음소리를 대신한다.

막 분만을 마치고 아직 제 몸을 가누지도 못하는 엄마는 휠체어에 의지하여 아기를 마주한다.

좌절과 절망의 그 순간 모든 엄마의 첫 절규는 언제나 “엄마가 미안해….” 였다.

이렇게 하루에 두 번 30분 남짓한 면회시간은 엄마가 아기를 볼 수 있는 유일한 시간이다.

인큐베이터를 두드리며 따뜻한 엄마의 목소리로 “힘내 우리 아기, 오늘도 잘했어”라고 하면 아기는 엄마 배 속에 있는 듯 편안한지 미소로 답하곤 한다.

하지만 코로나 사태 이후 병원에서의 일상도 달라져 버렸다. 면회가 금지되고 오로지 엄마가 아기를 볼 수 있는 건 아기가 입원할 때와 집으로 데려가는 날뿐이었다. 짧게는 일주일 길게는 백일이 넘게 이곳에 머무르는 아기들은 엄마보다는 간호사의 목소리와 손길이 더 익숙해져 가고, 엄마들은 중환자실 문 앞까지 와서는 아기 얼굴 한번 보지 못하고 아쉬운 발걸음을 돌려야 했다.

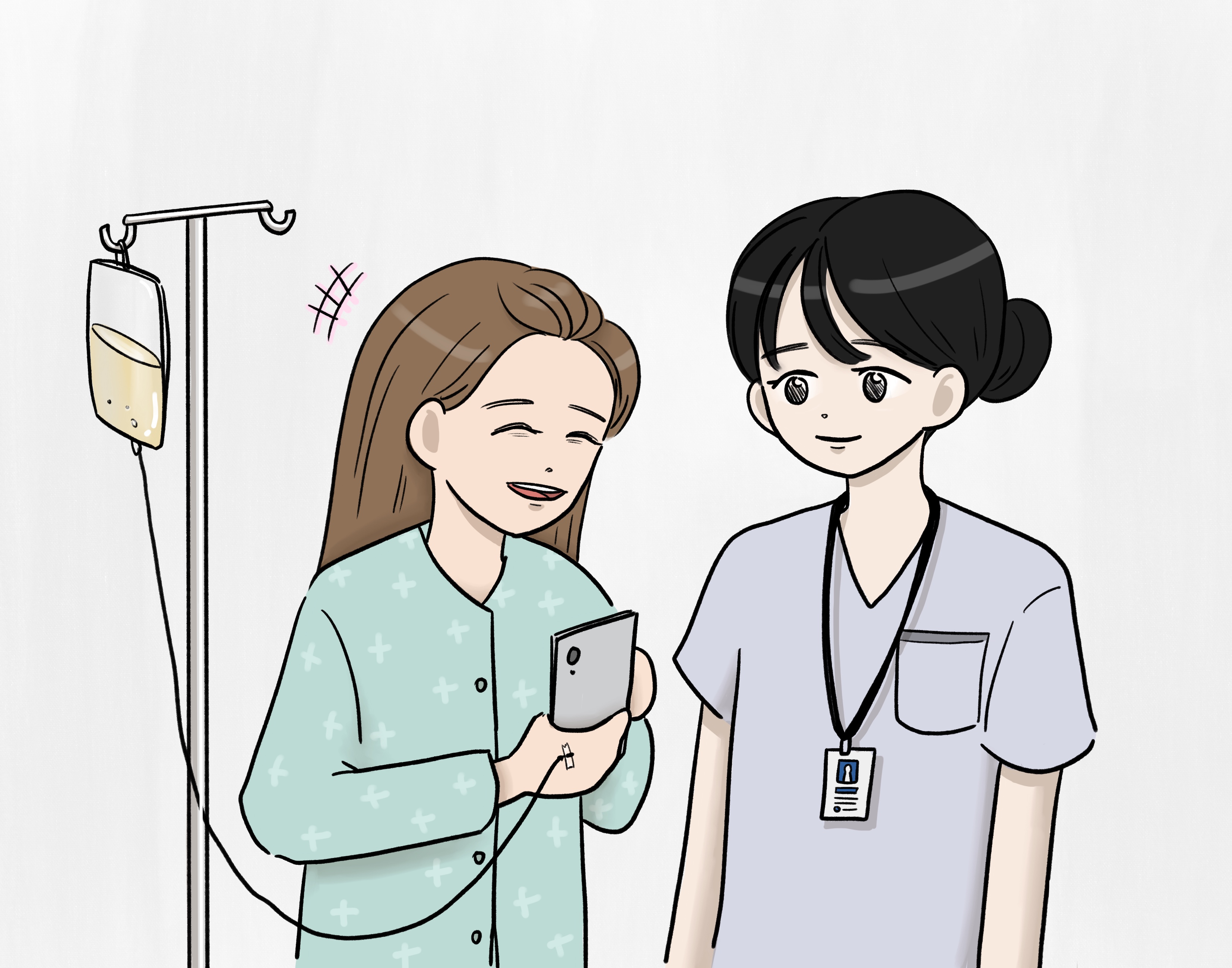

하루는 담당하는 아기의 엄마가 새벽 내내 유축한 모유를 건네며 “아기가 너무 보고 싶은데 대신 사진 한 장만 찍어주시면 안 될까요…?”라며 미안한 듯 핸드폰을 내밀었다. “물론이죠”라며 나는 핸드폰을 덥석 받아 아기의 사진을 담아냈다.

엄마는 우리에게 겨우 부탁해서 얻어간 사진 한 장에 “우리 아기 코는 아빠를 닮았네”, “쌍꺼풀이 있는걸 보니 나를 더 닮았어”라며 찰나의 사진에 온갖 상상력을 덧붙여 아기의 모습을 되뇌며 행복해했다.

엄마는 “아기가 잘 있는 것 같아 안심되네요.”라며 잘 부탁한다는 말을 남기고 돌아갔다.

한동안 엄마의 사진 요청이 이어졌고 나는 아기의 가장 예쁜 모습을 담고 싶어서 이리저리 핸드폰을 돌려가며 사진을 찍어 전달했다. 하지만 바쁘기라도 한 날에는 사진을 몇 장 찍지도 못하고 핸드폰을 돌려주며 미안해해야 했다. 코로나 사태가 길어지면 길어질수록 미안함도 커졌다.

갓 태어난 아기를 마주하지 못하는 엄마의 마음을 헤아릴 수 있을까? 하루하루 커가는 아기의 성장 과정, 생명유지장치를 하나씩 떼어낼 때의 기쁨, 하루의 피로를 싹 잊게 해주는 아기의 미소, 우리가 아기의 곁에서 지켜보며 느끼는 감정을 엄마와 공유하고, 아기를 볼 수 없는 엄마의 불안함과 아기에 대한 미안함을 덜어내 주고 싶었다. 이런 마음이 하나씩 모여 우리는 신생아 중환자실 26명 아기의 일기를 매일 쓰기 시작했다.

하루에 한 장씩 가장 예쁜 사진을 담아내고 “오늘은 우리 아기가 몸무게가 늘었어요”. “오늘은 아기가 처음 젖병으로 수유를 했어요”, “엄마가 담아온 모유를 먹고 잘 잤어요”라며 하루 동안 있었던 일을 써서 엄마에게 보내주었다.

매일 좋은 소식을 전할 수는 없었지만, 아기의 하루를 공유한다는 것만으로도 엄마는 안도했다.

간호사들도 찰나에 미소짓는 아기의 모습을 사진으로 담아내는 날이면 뿌듯해하며 자랑스러워했다.

그 순간 우리는 신생아 중환자실 26명 아기의 엄마가 되는 듯했다.

어느덧 나에게 사진 요청을 했던 엄마의 아기가 한 달 동안의 긴 병원 생활을 마치고 건강하게 퇴원하는 날이 되었다. 엄마는 “그동안 보내주신 사진과 일기 덕분에 우리 아기 성장일기 한편 만들었어요”라며 자랑스럽게 우리가 전달한 사진들을 보여주었다.

1.2kg의 작은 몸으로 인큐베이터 안에서 힘겹게 숨을 내뱉고 있을 때부터 어느덧 2kg이 넘어서 카메라를 향해 미소짓는 모습까지 모두 다 담겨있었다.

엄마는 “덕분에 우리 아기가 잘 커서 퇴원하네요, 감사합니다.”라며 인사를 남기고 아기와 함께 퇴원했다. 마음이 따뜻해지는 날이었다. 답답한 마스크 속에서 잔잔한 미소가 피어올랐다.

코로나 사태로 인해 병원에서는 어쩔 수 없이 만나지 못하는 가족들이 있다. 아픔을 더 아프게 하는 날들….

어쩌면 간호사인 나보다 아픈 환자에게 가장 필요한 건 가장 사랑하는 가족일지도 모른다. 우리 아기들에게 가장 필요한 존재가 엄마인 것처럼.

하루빨리 코로나 사태가 진정되어 아기 엄마와 함께 아기의 모습을 보며 함께 기뻐할 수 있는 날이 오길 기대하며 난 오늘도 26명의 엄마가 되기 위해 바삐 발걸음을 재촉한다.