알림센터

- 할머니와 등대지기

- [자원봉사활동수기 | 201411 | 김영성님] 할머니와 등대지기

내가 16살, 중학교 3학년 때 일이다. 나는 당시 예술 고등학교 입학을 준비하며 성악을 배우고 있었다.

예술 고등학교 입학을 준비하고 있다 보니 음악경연대회에는 항상 참가를 했고, 학교 수업까지 빼먹으며 레슨을 받았다.

노래가 좋았고 무대에 올라 노래를 하는 것이 정말 좋았다. 그러나 내가 정말 오르기 싫은 무대가 하나 있었다. 지역의 ‘노인요양원’ 이었다.

레슨 선생님께서는 항상 주말이 되면 요양원으로 봉사활동을 다니셨는데 내 대회가 얼마 남지 않았을 때는 항상 나를 대리고 요양원에 가셨다.

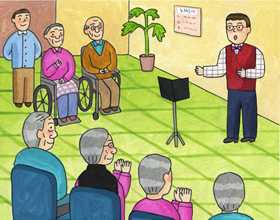

나는 가기 싫은 요양원에 억지로 끌려가 레슨선생님의 반강제로 할아버지, 할머니들 앞에서 부르기 싫은 노래를 불러야했고 갈 때마다 억지로 부르다보니 좋은 노래가 나올 수 없었다.

나는 거의 매일 주말마다 선생님에게 끌려 요양원에 가서 노래봉사를 해야 했고 항상 내 기분은 별로였다.

하지만 내 기분과는 달리 요양원에만 가면 할아버지, 할머니들은 항상 갈 때마다 나를 반겨주셨고 요양원 직원 분들도 상냥하게 맞아주셨다.

나는 당시 어린나이에 또래친구들 앞에서 ‘음악전공’을 한다는 자만심에 자신감이 하늘을 찔렀고 친구들의 교복과 다른 정장을 입고 보타이를 매고 교과서가 아닌 악보를 들고 다니는 것이 참 자랑스러웠다.

어딜 가던 모두가 날 주목하는 것 같았고 대회에 나가 무대에 오르면 더더욱 그랬다.

수상을 하면 온 세상이 내 것이 된 기분이었고 모두가 나를 축하해주는 것 같았다. 하지만 요양원은 아니었다. 요양원에 가면 입구에서부터 선생님께 꿉꿉한 냄새가 난다며 호들갑을 떨었고 할아버지, 할머니들이 주시는 과일, 과자는 받지도 않았고 화장실에도 가지 않고 참았다. 내가 뭐라도 된 것 마냥 요양원을 무시한 것이다.

나는 성악을 전공하는 멋있는 사람인데 이런데서 노래하고 있는 것이 창피했던 것이다.

노래를 부를 때도 선생님은 어르신들이 같이 즐길 수 있게 우리나라 전통가곡을 부르라고 하셨지만 나는 고집을 피우고 이태리가곡을 불렀고 괜히 복수하는 것 같아 어르신들을 보고 피식거리곤 했다.

나는 중학교 3학년, 1년 정도를 주말마다 요양원에 가서 노래봉사를 했고 대회기간이 아닐 때도 선생님을 따라 매일같이 따라다니다보니 나 역시 요양원에 적응을 하게 되었다.

적응하는데 시간이 굉장히 오래 걸리긴 했지만 할아버지, 할머니들과 웃으며 대화를 하게 되었고 같이 산책도 했고 간식도 먹게 되었다. 그리고 나에게 누구보다 친한 친구가 생겼다.

‘윤○순 할머니’였다. 치매가 있으셔서 갈 때마다 누구냐고 물어보시고 똑같은 말을 계속 하셨고 가끔 때리기도 하셨지만 우리 할머니가 일찍 돌아가셔서 일까 나는 윤○순 할머니가 너무 좋았다.

할머니는 흰 눈을 밟으며 산책하는 것을 좋아하셨고, 내가 노래를 부를 때마다 항상 맨 앞자리에서 나를 보며 손을 들었다 내렸다 하시며 엇박자 박수를 쳐주셨고 주머니에 숨겨두었던 쌀 과자를 주기도 하셨다.

할머니는 가끔 ‘등, 든대, 든대든대’ 라고 말하셨는데 그저 등이 간지러우시구나 하고 말았었는데 나중에야 그 말이 ‘등대지기’를 불러달라는 말이었다는 걸 뒤늦게 알았다. 그렇게 나는 요양원에 적응을 해갔다.

하지만 어느새 내 중학교 졸업이 다가오고 있었고 나는 예술 고등학교 준비 때문에 더 이상 요양원에 다닐 수 없게 되었고 선생님 역시 내 진학 준비 때문에 나를 더 이상 요양원에 데려가시지 않았다.

나는 요양원에 가고 싶어서 괜히 선생님께 노래가 잘 안된다며 요양원에 가서 노래한번 해야 잘나올 것 같다며 툴툴댔고 선생님은 그런 나를 데리고 요양원에 마지막 노래봉사를 하러 갔다. 거의 한달 만에 찾아가는 요양원에 들떠 콧노래를 흥얼거렸다.

차를 타고 돌길을 지나 아무 것도 없는 곳에 혼자 있는 회색 낡은 건물, 요양원에 가니 가슴이 뛰고 설레기 시작했다.

차가 멈추자마자 나는 선생님보다 먼저 요양원으로 들어갔고 직원 분들께 인사를 드리고 바로 윤○순 할머니 방으로 갔다. 하지만 할머니가 안계셨고 할머니 문 앞에는 ‘외출 중’이라는 표시만 있었다.

직원 분은 가족들이 와서 잠깐 모시고 갔다고 했다. 할머니가 안 계셔서 조금 서운했다.

그날은 노래도 윤○순 할머니가 눈을 너무 좋아하셔서 김효근 선생님의 ‘눈’을 준비해가서 더욱더 아쉬웠다.

노래를 부르면 맨 앞자리에서 웃으시진 않았지만 항상 내 눈을 응시하고 노래를 감상해주셨는데 그날은 할머니가 없어서 그런지 요양원에 온 것이 마냥 좋지만은 않았다. 나는 마지막 노래봉사를 하고 어르신 분들께 인사를 드렸고 직원 분들께도 감사를 전했다.

나는 결국 윤○순 할머니를 못 뵙고 집으로 돌아왔고 시간이 흘러 무사히 중학교를 졸업 할 수 있었다. 예술 고등학교 진학에는 실패했지만 나는 일반 고등학교에 가서도 포기하지 않고 성악을 공부했다.

레슨선생님이 바뀌어 요양원에 가지도, 윤○순 할머니와 연락을 하지도 않았지만 가끔 요양원을 떠올리며 지내고 있었다.

그렇게 고등학교 2학년이 되었을 때 중학교 때 레슨 선생님이 전화가 오셨다.

선생님은 차분한 목소리로 윤○순할머니가 많이 아프다고, 요양원에 가보지 않겠냐고 하셨고 나는 담담한 목소리로 가겠다고 했다. 주말이 되고 오랜만에 선생님을 뵙고 요양원에 가게 되었다.

1년 만에 찾은 요양원은 하나도 변한 게 없었고 1년 전 그때처럼 눈만 소복이 쌓여 있었다. 요양원에 들어서자 느껴지는 익숙한 향기에 집에 온 듯 맘이 편해졌고 직원분과 함께 윤○순 할머니께 갔다.

직원 분께서는 할머니가 조금 이따가 바로 병원에 입원을 하신다고 하셨고 할머니 앞에서 병원얘기는 하지 말라고 당부하셨다. 나는 조용히 할머니의 방문을 열고 얼굴을 배꼼 내밀었다.

할머니는 누워계시다가 인기척을 느끼고 문 쪽을 돌아보셨다. 나는 할머니를 보고 배시시 웃어보였다. 그러나 할머니는 아무 말씀도 없으셨고 조용히 일어나 겉옷을 입고 방을 나가셨다.

나는 할머니를 따라 나섰다. 아직 날이 상당히 추웠지만 할머니는 작년 이맘쯤 산책할 때처럼 산책로를 걸으셨고 나는 할머니를 뒤따라갔다. 작년보다 많이 야위셨고 걸음도 더 느려지신 할머니를 보며 괜히 맘이 쓰렸다. 찬바람이 더욱더 차게 느껴지는 날이었다. 할머니는 항상 앉으시는 지붕 밑 벤치에 앉으셨고 나는 할머니 옆에 같이 앉았다.

‘왜 이제와’ 정적을 깨고 할머니가 먼저 말을 하셨다. 항상 ‘누구냐’, ‘밥 줘’ 같은 말만 하시다가 ‘왜 이제와’라는 말을 하는 할머니를 보고 너무 놀라 나를 기억하냐고,

나 안 까먹었냐고 여쭸다. 하지만 다시 아무 말도 하지 않으셨고 그렇게 할머니와 나는 벤치에 앉아 눈 내리는 걸 구경했다.

십여 분이 흘렀을까 할머니는 다시 나를 쳐다보며 ‘등, 등대’ 하셨고 나는 등을 긁어드리려고 몸을 돌렸는데 할머니가 힘들게 다시 말을 하셨다.

‘등대지기 알아?’ 등대지기, 연습해본 적이 있는 곡이었다.

나는 고개를 끄덕이고 목을 풀고 작년처럼 할머니 앞에 서서 할머니 눈을 쳐다보고 내리는 눈을 맞으며 노래를 시작했다.

“얼어붙은 달그림자 물결위에 차고 한겨울에 거센 파도 모으는 작은 섬”.

나는 할머니가 좋아하는 노래 같아서 대회 때보다 더욱 열심히 노래를 불렀다.

할머니가 웃었다. 처음으로 할머니가 웃으셨다. 지금까지 한 번도 웃으신 적 없으셨던 할머니가 웃으셨고 박수치는 박자도 정확했다.

매일 ‘등, 든대’ 하셨던 말이 ‘등대지기’ 이었다는 걸 알았더라면 좀 더 일찍 불러드리는 건데 죄송스러웠다. 할머니는 노래가 끝났는데도 박수로 박자를 맞추고 계셨고 여전히 아이처럼 웃고 계셨다.

나는 그날 할머니와 오랜만에 1년 전 그날처럼 산책도 하고 밥도 먹었다. 할머니가 큰 병원으로 갈 시간이 되고 나는 눈물이 났지만 웃으며 할머니를 배웅해드렸다.

할머니가 아프지 않고 오래 사시길 바라며 할머니 손을 꼭 잡고 ‘할머니, 승현이. 아니 등대지기 까먹지 마.’ 했고 할머니는 그저 내 눈을 가만히 쳐다보고 가셨다.

그 후, 할머니의 소식은 더 이상 듣지 못했고 나는 충청남도 대회에서 ‘등대지기’를 불러 금상을 수상했다.

나는 아직도 눈이 오면 윤○순 할머니를 생각하고 내리는 눈을 보며 요양원에서 불렀던 등대지기를 읊조린다. 그때를 생각하며.